38 Rumah Adat Indonesia | Ciri Khas, Fungsi, dan Materialnya

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nenek moyang kita membangun struktur yang megah dan tahan gempa hanya dengan material dari alam, jauh sebelum adanya teknologi konstruksi modern? Jawabannya tersimpan dalam mahakarya arsitektur vernakular yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Bagi para profesional di industri konstruksi, manufaktur, hingga mahasiswa teknik sipil, memahami kearifan rumah adat bukan sekadar pelajaran sejarah, melainkan sumber inspirasi rekayasa dan desain berkelanjutan yang tak ternilai.

Artikel ini akan menjadi panduan lengkap Anda untuk mengenal 38 rumah adat di Indonesia. Kita akan mengupas tuntas dari ciri khas arsitektur, fungsi sosial, hingga analisis material yang sangat relevan dengan tantangan dan peluang di dunia konstruksi saat ini.

Apa Itu Rumah Adat & Mengapa Relevan bagi Industri Konstruksi?

Secara sederhana, rumah adat adalah bangunan yang merepresentasikan budaya dan kearifan lokal suatu suku bangsa. Namun, jika dilihat dari kacamata teknik, rumah adat adalah sebuah studi kasus rekayasa berkelanjutan yang sempurna.

Setiap desain, mulai dari atap gonjong hingga struktur panggung, merupakan solusi cerdas untuk tantangan iklim, geografis, dan bahkan geologis. Misalnya, dominasi rumah panggung di Nusantara bukan hanya untuk menghindari banjir, tetapi juga sebagai strategi pasif untuk pendinginan alami dan menciptakan ruang fungsional tambahan di bagian kolong.

Bagi para kontraktor, arsitek, dan praktisi di industri baja, mempelajari rumah adat membuka wawasan tentang:

- Konstruksi Tahan Gempa: Banyak rumah adat, seperti Rumah Gadang di Sumatera Barat, menggunakan sistem sambungan pasak kayu tanpa paku. Ini menciptakan struktur fleksibel yang mampu “menari” dan meredam energi saat terjadi guncangan gempa.

- Desain Berkelanjutan (Green Building): Penggunaan material lokal terbarukan dan desain yang memaksimalkan sirkulasi udara serta cahaya alami adalah prinsip green building yang telah diterapkan selama berabad-abad, jauh sebelum istilah itu populer.

- Filosofi dalam Struktur: Konsep seperti Tri Hita Karana di Bali atau Sulapa Appa di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tata letak dan orientasi bangunan bukanlah hal acak, melainkan bagian dari upaya menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Analisis Material: Kearifan Lokal vs. Teknologi Modern

Memahami pilihan material nenek moyang kita memberikan perspektif berharga saat kita membandingkannya dengan material modern. Bagaimana kekuatan kayu ulin jika diadu dengan kolom beton? Atau bagaimana performa atap ijuk melawan rangka baja ringan?

Struktur Utama: Tiang Kayu Ulin vs. Kolom Beton Bertulang

Kayu ulin, yang dijuluki “kayu besi”, adalah material andalan untuk tiang-tiang utama pada rumah adat di Kalimantan. Kekuatannya luar biasa dan secara alami tahan terhadap air dan rayap. Namun, kelangkaan dan harganya yang tinggi menjadi tantangan serius saat ini.

Sebagai perbandingan, kolom beton bertulang menjadi solusi modern yang menawarkan kekuatan terukur dan efisiensi biaya dalam skala besar. Produksinya dapat dilakukan secara massal, meskipun memiliki jejak karbon yang lebih tinggi. Keputusan antara keduanya sering kali bergantung pada skala proyek, anggaran, dan tentu saja, fluktuasi harga besi beton yang menjadi komponen utamanya.

Struktur Atap: Atap Ijuk vs. Rangka Baja Ringan

Atap tradisional seperti ijuk atau daun rumbia menawarkan keunggulan sebagai isolator panas alami yang superior, membuat ruangan di bawahnya tetap sejuk. Atap ijuk bahkan bisa bertahan hingga seratus tahun dan sepenuhnya terbarukan.

Di sisi lain, rangka atap baja ringan menawarkan kepraktisan, kecepatan pemasangan, dan ketahanan total terhadap rayap. Bobotnya yang ringan juga mengurangi beban pada struktur bangunan. Dalam fabrikasi modern, fleksibilitas material seperti baja ringan dan berbagai ukuran besi hollow memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk atap kompleks yang terinspirasi dari desain tradisional, namun dengan kecepatan dan presisi yang lebih tinggi.

Daftar Lengkap 38 Rumah Adat di Indonesia

Setiap rumah adat di Indonesia adalah bukti kejeniusan arsitektur yang beradaptasi dengan lingkungannya. Melihat setiap gambar rumah adat akan membuka cakrawala baru tentang kemungkinan desain dan teknik. Berikut adalah panduan komprehensif Anda.

Pulau Sumatera

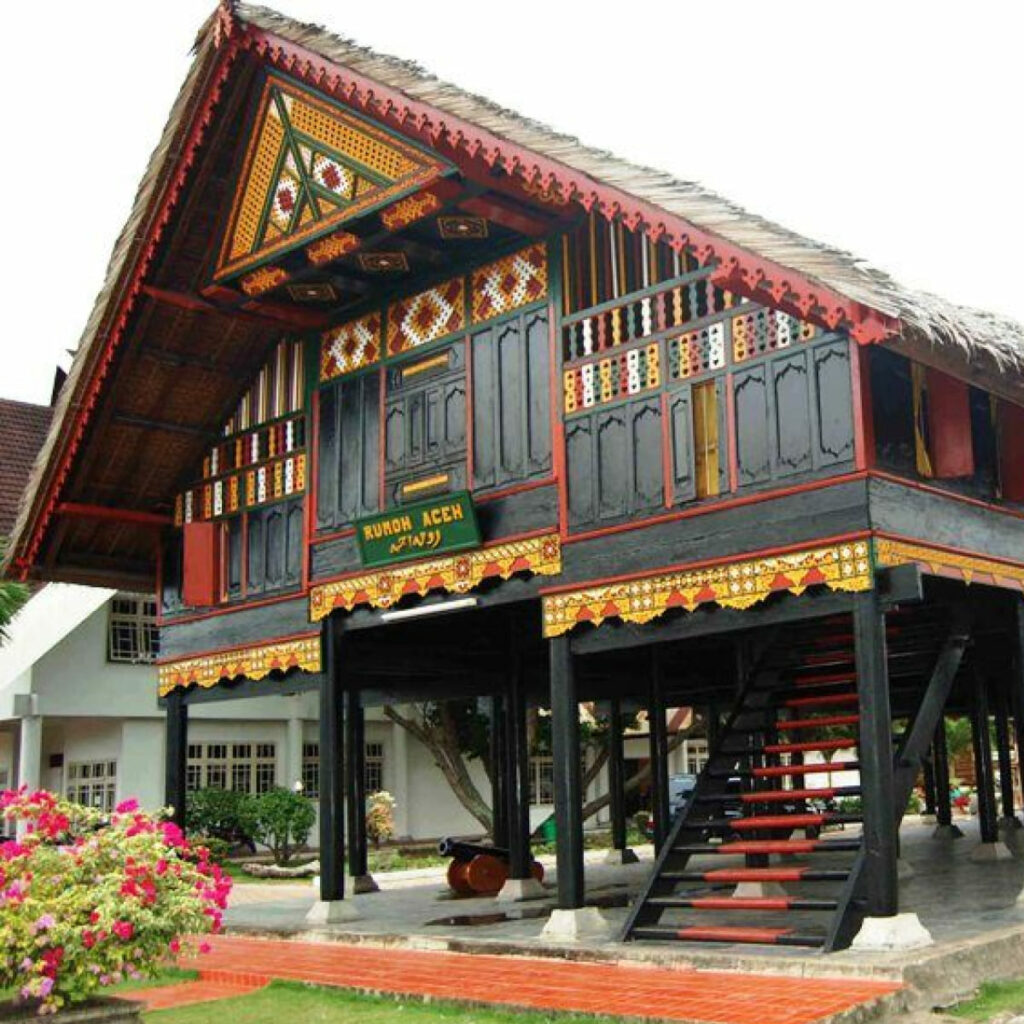

1. Rumoh Aceh (Aceh)

Rumoh Aceh, atau sering disebut Krong Bade, adalah rumah panggung yang megah dengan ketinggian tiang mencapai 2,5 hingga 3 meter dari tanah. Strukturnya yang memanjang terbuat dari kayu dan dibagi menjadi tiga area fungsional: ruang depan untuk tamu, ruang tengah sebagai area privat keluarga, dan ruang belakang untuk kaum perempuan. Atapnya secara tradisional terbuat dari anyaman daun rumbia. Rumah ini berfungsi murni sebagai hunian keluarga.

2. Rumah Bolon (Sumatera Utara)

Rumah Bolon adalah mahakarya arsitektur suku Batak Toba yang sering dideskripsikan menyerupai “kerbau yang sedang berdiri”. Ciri khasnya adalah atap melengkung tajam yang bagian depannya sengaja dibuat lebih panjang, sebagai simbol harapan agar keturunan pemilik rumah lebih sukses. Dinding luarnya dihiasi ornamen

Gorga berwarna merah, putih, dan hitam dengan motif cicak (simbol kemampuan bertahan hidup) dan ular (simbol keberkahan). Interiornya berupa satu ruang besar tanpa sekat (jabu bolon) dan berfungsi sebagai hunian komunal yang dapat menampung hingga enam keluarga sekaligus, sekaligus menjadi pusat penjagaan norma adat. Material utamanya adalah kayu dengan atap dari ijuk atau daun rumbia.

3. Rumah Gadang (Sumatera Barat)

Rumah adat Minangkabau ini sangat ikonik dengan atap melengkung seperti tanduk kerbau yang disebut gonjong, melambangkan kemenangan dan pengaruh Islam. Strukturnya berbentuk panggung yang membesar ke atas seperti perahu dan dibangun menggunakan sistem pasak kayu tanpa paku besi, menjadikannya sangat fleksibel dan tahan gempa. Rumah Gadang adalah rumah komunal milik kaum yang diwariskan secara matrilineal, berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar dan pusat upacara adat. Materialnya menggunakan kayu-kayu berkualitas tahan rayap dengan atap dari ijuk yang ringan.

4. Selaso Jatuh Kembar (Riau)

Berbeda dari rumah hunian, Selaso Jatuh Kembar adalah balai pertemuan adat yang dirancang khusus untuk musyawarah para pemuka adat. Arsitekturnya berupa rumah panggung dengan banyak ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik. Ciri khasnya adalah ukiran bermotif flora dan fauna di bagian atap. Material utamanya adalah kayu untuk struktur dan daun rumbia untuk atap.

5. Belah Bubung (Kepulauan Riau)

Nama rumah adat ini berasal dari desain atapnya yang unik, terbuat dari bambu atau bumbung yang dibelah dua dan disusun menyerupai atap yang terbelah. Rumah panggung ini berfungsi sebagai tempat tinggal utama bagi masyarakat adat Melayu di Kepulauan Riau, dengan arsitektur sederhana namun fungsional untuk iklim pesisir.

6. Kajang Lako (Jambi)

Rumah panggung ini memiliki ukuran khas 9×12 meter yang ditopang oleh 30 tiang penyangga utama. Konstruksinya menggunakan teknik tumpu-sambung yang canggih tanpa paku. Atapnya yang unik berbentuk seperti perahu terlipat sering disebut Gajah Mabuk. Berfungsi sebagai hunian masyarakat Melayu Jambi, rumah ini dibangun dari kayu pilihan dengan sistem pasak.

7. Rumah Limas (Sumatera Selatan)

Sesuai namanya, ciri utama rumah ini adalah atapnya yang berbentuk limas, sebuah desain megah yang menunjukkan pengaruh Melayu dan Tiongkok. Rumah ini berukuran sangat besar, bisa mencapai 1000 meter persegi, dan lantainya memiliki tingkatan atau kijing yang berbeda untuk menandakan status sosial tamu. Karena kemegahannya, rumah ini sering digunakan untuk perhelatan besar seperti hajatan pernikahan keluarga bangsawan. Materialnya menggunakan kayu unglen yang tahan air, sangat sesuai dengan kondisi geografis Sumatera Selatan yang banyak perairan.

8. Rakit Limas (Kepulauan Bangka Belitung)

Rumah Rakit adalah adaptasi jenius terhadap kehidupan di sepanjang sungai-sungai besar, yang telah ada sejak zaman Sriwijaya. Rumah ini dibangun di atas rakit bambu atau kayu sehingga mengapung di atas air. Agar tidak hanyut, rumah diikat pada sebuah penambat (serdang). Ini adalah hunian fungsional yang sepenuhnya terintegrasi dengan lingkungan perairan.

9. Bubungan Lima (Bengkulu)

Mirip dengan Selaso Jatuh Kembar di Riau, Bubungan Lima tidak digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari. Rumah panggung dengan atap berbentuk limas ini berfungsi khusus untuk acara-acara adat penting, seperti upacara pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Strukturnya terbuat dari kayu dengan atap tradisional dari ijuk atau sirap.

10. Nuwo Sesat (Lampung)

Nuwo Sesat berarti “rumah musyawarah”. Ini adalah balai pertemuan agung, bukan hunian biasa. Rumah panggung berukuran besar dan megah ini berfungsi sebagai tempat berkumpul para penyimbang (pemuka adat) untuk mengadakan musyawarah. Dibangun dari papan kayu pilihan, rumah ini kaya akan ornamen ukiran khas Lampung dengan atap yang sering kali terbuat dari anyaman ilalang.

Pulau Jawa & Bali

11. Rumah Kebaya (DKI Jakarta)

Nama rumah adat Betawi ini terinspirasi dari bentuk atapnya yang jika dilihat dari samping menyerupai lipatan kebaya. Ciri utamanya adalah teras depan yang luas, berfungsi sebagai ruang sosial terbuka untuk menerima tamu dan mencerminkan sifat masyarakatnya. Dindingnya sering kali terbuat dari panel-panel kayu yang bisa dibuka untuk sirkulasi udara, dengan struktur utama dari kayu nangka atau cempaka dan atap dari genteng tanah liat.

12. Imah Badak Heuay / Jolopong (Jawa Barat)

Salah satu jenis rumah adat Sunda yang umum adalah Jolopong, dengan atap pelana sederhana. Nama Badak Heuay (badak menguap) merujuk pada bentuk atap di bagian depan yang khas. Rumah ini berbentuk panggung, meskipun tidak terlalu tinggi, dan berfungsi sebagai tempat tinggal. Material utamanya sangat lekat dengan alam, menggunakan kayu untuk rangka, bambu (anyaman bilik untuk dinding dan belahan untuk lantai), serta atap dari ijuk atau daun rumbia.

13. Sulah Nyanda (Banten)

Rumah adat suku Baduy ini adalah cerminan filosofi hidup yang menyatu dengan alam. Dibangun mengikuti kontur tanah tanpa mengubahnya, tiang-tiang rumah bisa memiliki ketinggian yang berbeda. Konstruksinya murni menggunakan teknik ikat dan pasak tanpa paku sama sekali. Berfungsi sebagai hunian, kesederhanaan arsitekturnya mencerminkan penolakan terhadap modernisasi. Seluruh materialnya berasal dari alam lokal: bambu untuk dinding dan lantai, kayu untuk rangka, dan daun kiray atau ijuk untuk atap.

14. Rumah Joglo (Jawa Tengah)

Joglo adalah puncak arsitektur rumah Jawa, secara historis merupakan rumah para bangsawan dan simbol status sosial. Ciri utamanya adalah atap berbentuk tajug yang menyerupai gunung, ditopang oleh empat tiang utama di tengah yang disebut soko guru. Ruangannya terbagi secara hierarkis: pendopo (area publik), pringgitan (transisi), dan omah njero (area privat keluarga). Materialnya menggunakan kayu jati berkualitas sangat tinggi untuk seluruh struktur, dengan atap genteng tanah liat.

15. Bangsal Kencono (DI Yogyakarta)

Merupakan varian Rumah Joglo yang berfungsi sebagai istana atau pusat pemerintahan dan ritual Keraton Yogyakarta. Sebagai kediaman raja, Bangsal Kencono dibangun dengan skala yang lebih megah, detail ornamen yang lebih rumit, dan filosofi yang lebih mendalam dibandingkan Joglo biasa, mencerminkan puncak kekuasaan dan budaya Jawa.

16. Rumah Joglo (Jawa Timur)

Meskipun memiliki nama yang sama, Joglo di Jawa Timur (khususnya area Ponorogo) memiliki ciri khas arsitektur dan detail ornamen yang sedikit berbeda, dipengaruhi oleh budaya lokal setempat. Namun, prinsip dasar struktur dengan soko guru dan atap tajug tetap dipertahankan sebagai penanda status sosial bagi pemiliknya.

17. Gapura Candi Bentar / Bale (Bali)

Rumah adat Bali bukanlah bangunan tunggal, melainkan sebuah kompleks bangunan (bale) yang dikelilingi dinding (penyengker). Tata letaknya diatur oleh filosofi Tri Hita Karana (harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam) dengan orientasi suci Kaja (arah gunung) dan profan Kelod (arah laut). Setiap bale memiliki fungsi spesifik: Bale Manten (kamar tidur kepala keluarga), Bale Dauh (ruang tamu), Pawaregen (dapur), dan Sanggah (pura keluarga). Materialnya mencerminkan status: bata merah untuk kalangan atas, dan atap tradisional dari ijuk atau alang-alang.

Kepulauan Nusa Tenggara

18. Dalam Loka (Nusa Tenggara Barat)

Dalam Loka adalah istana Kesultanan Sumbawa yang berbentuk rumah panggung raksasa. Ciri utamanya yang paling filosofis adalah 99 tiang penyangga, yang melambangkan 99 sifat Allah (Asmaul Husna). Sebagai pusat pemerintahan dan kediaman sultan, pembagian ruangnya sangat terstruktur, meliputi balairung agung (Lunyuk Agung), ruang permaisuri, hingga kamar putra-putri raja. Strukturnya dibangun dari kayu jati pilihan dengan pondasi batu umpak dan atap sirap kayu.

19. Rumah Musalaki & Mbaru Niang (Nusa Tenggara Timur)

NTT memiliki dua rumah adat ikonik. Rumah Musalaki milik suku Ende-Lio adalah rumah panggung dengan atap menjulang tinggi menyerupai layar perahu, simbol nenek moyang pelaut. Ini adalah kediaman ketua adat (Mosa Laki) dan pusat kegiatan adat. Rumah Mbaru Niang dari Wae Rebo berbentuk kerucut dari atap hingga ke tanah, melambangkan persatuan. Strukturnya memiliki lima lantai dengan fungsi berbeda, dari tempat tinggal di dasar hingga tempat sesaji di puncak. Materialnya 100% alam, seperti kayu, rotan, dan atap tebal dari ijuk berlapis daun lontar.

Pulau Kalimantan

20. Rumah Radakng / Rumah Panjang (Kalimantan Barat)

Dikenal juga sebagai Rumah Panjang, Radakng adalah rumah panggung komunal suku Dayak Kanayatn dengan ukuran fantastis, bisa mencapai panjang 138 meter dan tinggi 5-8 meter. Strukturnya memanjang dengan teras bersama (pante) dan bilik-bilik pribadi. Orientasinya sangat penting, dengan hulu menghadap timur (kehidupan) dan hilir ke barat (kematian). Berfungsi sebagai hunian komunal puluhan keluarga, ini adalah simbol persatuan masyarakat Dayak. Material utamanya adalah kayu ulin (kayu besi) yang sangat kuat untuk struktur, dengan atap dari sirap kayu atau rumbia.

21. Rumah Betang (Kalimantan Tengah)

Serupa dengan Radakng, Betang adalah rumah panggung komunal suku Dayak yang sangat panjang, mampu menampung hingga 150 orang. Rumah ini ditopang oleh tiang-tiang tunggal yang kokoh dari kayu ulin. Di dalamnya terdapat ruang utama terbuka yang sangat besar disebut ruai, yang menjadi pusat aktivitas sosial, musyawarah, dan ritual seluruh penghuni, termasuk upacara kematian (tiwah).

22. Bubungan Tinggi (Kalimantan Selatan)

Rumah adat suku Banjar ini memiliki ciri khas pada atapnya yang menjulang tajam dengan kemiringan hingga 45 derajat. Strukturnya berjenjang dengan ketinggian lantai yang berbeda-beda, dari teras depan (palataran) hingga dapur (padapuran). Rumah ini kaya akan ukiran bermotif flora dan kaligrafi, namun menghindari motif makhluk hidup sesuai ajaran Islam. Berfungsi sebagai hunian bangsawan, seluruh rumah terbuat dari kayu ulin, termasuk sirap untuk atapnya.

23. Rumah Lamin (Kalimantan Timur)

Lamin adalah rumah panggung komunal suku Dayak yang sangat panjang (bisa mencapai 300 meter) dan lebar. Ciri khasnya adalah hiasan ukiran etnik berwarna dominan hitam, kuning, dan putih yang memenuhi dinding dan tiang. Ukiran ini sering bermotif makhluk mitologis seperti naga atau figur manusia yang dipercaya dapat melindungi penghuni dari ilmu hitam. Berfungsi sebagai hunian kolektif bagi 12 hingga 30 keluarga, material utamanya adalah kayu ulin yang sangat kuat dan awet.

24. Rumah Baloy (Kalimantan Utara)

Rumah adat suku Tidung ini merupakan pengembangan dari arsitektur Lamin dengan sentuhan lebih modern. Berbentuk rumah panggung yang dibangun menghadap ke utara, rumah ini tidak difungsikan sebagai tempat tinggal umum, melainkan sebagai balai adat atau kediaman kepala adat. Di sinilah para pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara (Ambir Tengah) dan menerima pengaduan masyarakat (Ambir Kiri). Material utamanya adalah kayu ulin yang dikenal sangat kuat.

Pulau Sulawesi

25. Walewangko (Sulawesi Utara)

Rumah adat suku Minahasa ini berbentuk panggung dengan pengaruh arsitektur Eropa (kolonial), terlihat dari banyaknya jendela dan ventilasi untuk sirkulasi udara. Ciri uniknya adalah dua tangga simetris di sisi kiri dan kanan depan rumah. Berfungsi sebagai tempat tinggal, ruangannya terbagi menjadi Lesar (teras depan), Sekey (ruang tamu untuk acara resmi), dan Pores (ruang keluarga privat). Materialnya adalah kayu untuk struktur, dengan atap tradisional dari daun rumbia.

26. Rumah Tambi (Sulawesi Tengah)

Rumah adat dari Lembah Lore ini memiliki bentuk yang sangat khas, di mana atapnya yang tinggi dan berbentuk prisma sekaligus berfungsi sebagai dinding. Strukturnya berupa rumah panggung dengan tiang-tiang pendek dari kayu bonati yang kuat. Uniknya, rumah ini hanya terdiri dari satu ruangan besar untuk semua aktivitas sehari-hari, dari tidur hingga menerima tamu. Di luar rumah terdapat bangunan tambahan yaitu Buho (lumbung padi). Atapnya terbuat dari ijuk atau daun rumbia yang disusun rapat.

27. Bantayo Poboide & Dulohupa (Gorontalo)

Gorontalo memiliki dua rumah adat yang berfungsi sebagai balai musyawarah, bukan rumah tinggal. Bantayo Poboide secara harfiah berarti “balai untuk berbicara” dan berfungsi sebagai dewan rakyat kerajaan. Dulohupa sering digunakan untuk upacara adat, termasuk pernikahan. Keduanya berbentuk rumah panggung yang terbuat dari papan dengan atap khas Gorontalo, dirancang terbuka untuk mencerminkan sifat musyawarah yang transparan.

28. Rumah Boyang (Sulawesi Barat)

Rumah panggung khas suku Mandar ini memiliki teras depan (lego-lego) yang lebih luas dan atap berbentuk pelana yang miring ke depan. Salah satu kearifan teknisnya adalah tiang-tiang penyangga tidak ditancapkan ke tanah, melainkan diletakkan di atas batu datar untuk mencegah pelapukan. Terdapat diferensiasi berdasarkan status sosial: Boyang Adaq untuk bangsawan (dengan ornamen tumbaq layar bersusun) dan Boyang Beasa untuk rakyat biasa.

29. Rumah Tongkonan (Sulawesi Selatan)

Sangat ikonik, atap Tongkonan menjulang melengkung seperti perahu, simbol leluhur suku Toraja. Rumah panggung ini selalu menghadap ke utara (arah kehidupan) dan dindingnya penuh ukiran khas (passura’). Di bagian depan dipajang tanduk-tanduk kerbau, yang jumlahnya menjadi penanda status sosial keluarga. Tongkonan bukan sekadar hunian, melainkan pusat kehidupan sosial, ritual, dan warisan marga. Materialnya menggunakan kayu uru yang dirangkai tanpa paku, dengan atap dari bilah bambu berlapis ijuk dan rotan.

30. Banua Tada (Sulawesi Tenggara)

Rumah adat suku Wolio dari Buton ini berarti “rumah siku”, terinspirasi dari struktur rangkanya. Arsitekturnya menunjukkan stratifikasi sosial yang sangat jelas: Banua Tada Kamali (istana 4 tingkat untuk Sultan), Banua Tada Tare Pata Pale (rumah pejabat), dan Banua Tada Tare Talu Pale (rumah rakyat biasa). Sebagai istana, Kamali memiliki pembagian ruang yang sangat kompleks di setiap lantainya, dari ruang sidang hingga tempat penjemuran. Materialnya menggunakan kayu nangka atau jati dengan atap dari daun rumbia.

Kepulauan Maluku

31. Rumah Baileo (Maluku)

Ciri paling fundamental dari Baileo adalah bangunannya yang sepenuhnya terbuka tanpa dinding atau sekat. Filosofi di baliknya adalah untuk melambangkan keterbukaan dalam musyawarah dan agar roh nenek moyang dapat leluasa keluar-masuk. Ini adalah balai desa, bukan rumah tinggal, yang berfungsi sebagai jantung kehidupan masyarakat untuk musyawarah, upacara adat, dan menyimpan benda pusaka. Materialnya 100% dari alam, dengan struktur kayu, lantai papan teknik kunci tanpa paku, dan atap dari anyaman daun rumbia.

32. Rumah Sasadu (Maluku Utara)

Mirip dengan Baileo, Sasadu adalah rumah adat suku Sahu yang juga tidak memiliki dinding, mencerminkan filosofi keterbukaan dan kebersamaan. Atap ijuknya dihiasi dengan ukiran berbentuk perahu, sebagai simbol kebanggaan akan leluhur pelaut. Berfungsi sebagai balai pertemuan untuk acara publik dan musyawarah adat, rumah ini memiliki beberapa pintu masuk dengan peruntukan berbeda untuk laki-laki, perempuan, dan tamu.

Pulau Papua

33. Rumah Kariwari (Papua)

Rumah adat suku Tobati-Enggros di sekitar Danau Sentani ini memiliki bentuk limas segi delapan yang unik dan menjulang tinggi, bisa mencapai 20-30 meter. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pendidikan khusus bagi anak laki-laki yang beranjak dewasa. Strukturnya terdiri dari tiga lantai dengan fungsi berbeda: lantai dasar untuk belajar, lantai kedua untuk pertemuan kepala adat, dan lantai ketiga yang paling sakral untuk sembahyang. Materialnya menggunakan kayu besi, kulit kayu, dan atap daun sagu.

34. Rumah Kaki Seribu (Papua Barat)

Dikenal juga sebagai Mod Aki Aksa oleh suku Arfak, ini adalah rumah panggung yang khas karena ditopang oleh sangat banyak tiang kayu penyangga, membuatnya seolah memiliki banyak kaki. Rumah ini hanya memiliki dua pintu (depan dan belakang) dan tidak memiliki jendela. Berfungsi sebagai tempat tinggal bersama beberapa keluarga dan pusat kegiatan masyarakat, ketinggian panggungnya melindungi dari binatang buas. Materialnya adalah kayu untuk struktur, atap dari daun sagu atau jerami, dan lantai dari anyaman rotan.

35. Rumah Kambik (Papua Barat Daya)

Rumah adat dari provinsi baru Papua Barat Daya ini dikenal sebagai Rumah Kambik. Ini adalah rumah tinggal bersama bagi beberapa keluarga, dengan bentuk persegi panjang dan atap melengkung yang terbuat dari daun sagu.

36. Rumah Yamewa / Emawa (Papua Tengah)

Rumah adat suku Mee ini dikenal juga sebagai Emawa. Bentuknya mirip dengan Honai namun cenderung lebih lonjong atau oval. Berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga, rumah ini menggunakan material alam seperti kayu untuk struktur dan jerami atau ilalang untuk atap.

37. Rumah Honai (Papua Pegunungan)

Rumah adat suku Dani ini berbentuk dasar melingkar dengan atap kerucut dari jerami atau ilalang. Desainnya yang kecil, pendek (sekitar 2,5 meter), dan tanpa jendela bertujuan untuk menahan hawa dingin ekstrem di pegunungan. Dalam satu kompleks, terdapat tiga jenis bangunan: Honai (khusus laki-laki dewasa), Ebei (untuk perempuan dan anak-anak), dan Wamai (kandang babi). Selain hunian, Honai juga berfungsi sebagai tempat menyusun strategi perang dan menyimpan pusaka.

38. Rumah Jew (Papua Selatan)

Rumah adat suku Asmat ini berbentuk panggung yang sangat panjang (lebar 10-15 meter) dan dibangun tanpa dinding. Ini adalah rumah bujang atau balai utama tempat para laki-laki yang belum menikah tinggal. Fungsinya sebagai pusat perencanaan kegiatan adat, musyawarah, dan bahkan perang, di mana perempuan dilarang memasukinya. Materialnya adalah kayu dengan atap dari anyaman daun sagu atau nipah.

Tantangan Pelestarian dan Relevansi di Era Modern

Meskipun kaya akan kearifan, keberadaan rumah adat menghadapi tantangan serius. Kelangkaan dan mahalnya material tradisional seperti kayu ulin menjadi kendala utama. Selain itu, pergeseran gaya hidup ke arah keluarga inti membuat konsep hunian komunal seperti rumah panjang kurang relevan bagi generasi muda.

Namun, relevansinya justru semakin menguat. Di tengah isu perubahan iklim, prinsip-prinsip arsitektur rumah adat seperti desain hemat energi, penggunaan material lokal, dan ketahanan terhadap bencana menjadi sumber inspirasi tak ternilai untuk pengembangan konsep green building dan arsitektur berkelanjutan di masa depan.

Kesimpulan

Dari penjelajahan ini, jelas bahwa setiap rumah adat adalah sebuah perpustakaan arsitektur yang menyimpan pengetahuan mendalam tentang desain yang tangguh, efisien, dan selaras dengan alam. Kearifan dalam memilih material, teknik konstruksi tahan gempa, dan desain yang beradaptasi dengan iklim adalah pelajaran berharga yang sangat relevan bagi dunia konstruksi modern. Dengan memadukan kebijaksanaan masa lalu dengan inovasi teknologi masa kini, kita dapat menciptakan bangunan yang tidak hanya kokoh dan fungsional, tetapi juga berkelanjutan dan berkarakter.

Butuh konsultasi material terbaik untuk proyek Anda yang terinspirasi dari kearifan lokal? Tim ahli kami siap membantu Anda memilih solusi material yang tepat, berkualitas, dan sesuai dengan visi bangunan Anda. Hubungi kami sekarang untuk diskusi lebih lanjut!

Baca Juga: 5 Inspirasi Desain Rumah Tradisional Modern Estetik